Mujeres ante la guerra

Da click en las imágenes para expandirlas.

Estábamos en eso de salvarnos

El cuerpo tenía una consistencia distinta antes de la guerra. El cuerpo físico y el cuerpo textual: la carne, la palabra, la escritura, el lenguaje. La guerra trastocó todo el ser, lo averió, lo destejió. Poner el cuerpo como una forma de pararse ante la guerra

Texto y fotografías: Sara Uribe

25 de Febrero de 2017

de caminar sobre la cuerda,

y era nada más salvarse,

para no poner

el pie sobre el vacío, poner

el pie sobre la cuerda

"Estábamos en eso de salvarnos", de María Rivera

Una epistemología de la ausencia

Toqué el cadáver de mi madre cuando tenía diez años. En una salita del Seguro Social de Ciudad Valles, San Luis Potosí, que ahora, casi treinta años después, asumo era la morgue. Escribo toqué el cadáver de mi madre y me recuerdo poniendo mis dedos sobre su barbilla, ejerciendo una leve presión, incrédula y torpe porque jamás había estado ante un difunto; ingenua e infantil porque cuando entré a esa habitación oscura aún deseaba encontrar algo de vida en el cuerpo muerto que tenía frente a mí. Pero la piel, su piel, era ya una cosa endurecida, acartonada, una cosa que hablaba del frío, de la lejanía, de lo que no está ni estará más presente.

Hace una década el destino de mi cuerpo tras mi muerte no era un asunto trascendente para mí. Solía decir que no tendría ningún problema si mi cadáver terminaba en la fosa común. Quizá debido a idealizaciones remanentes de un catolicismo recalcitrante y temprano, perdido al llegar a los 20, estaba convencida de que una vez salida el alma del cuerpo, éste se convertía sólo en un recipiente, una carcasa-cascarón, un disfraz vacío de sujeto. Tal vez porque comprobé empíricamente que el cuerpo que enterramos ya no era en modo alguno mi madre, porque jamás fui a visitar su tumba ni hallé sentido o consuelo en una losa de cemento con su nombre grabado: porque tenía la certeza de que lo que estaba ahí, debajo de la tierra, no tenía nada más que decirme sobre ella.

Pero el cuerpo, mi cuerpo y el cuerpo del otro tenían una consistencia distinta antes de la guerra. El cuerpo físico y el cuerpo textual: la carne, la palabra, la escritura, el lenguaje. Todo el ser trastocado, averiado, destejido por la guerra: una epistemología de la ausencia. Mi cuerpo siempre fue una especie de contenedor de lo que yo era en realidad; mi esencia y mi identidad parecían ser los verdaderos habitantes de mi yo: un yo abstracto, intangible, descarnado. El jinete y el corcel eran por antonomasia el adentro-afuera de mi existencia. De modo que cuando dejé de creer en el alma le otorgué las bridas de lo corporal al intelecto, a la razón. Mi anatomía era sólo la vasija perentoria de mi ser consciente.

Esa distancia con el cuerpo se manifestaba también en mi escritura. Nunca escribí con mis piernas, mis brazos, mi espalda, mi estómago, jamás con mis tobillos, mi nuca, mis codos, mi lengua, mucho menos con mi sexo, mis corvas, mis senos, mis dedos, mis nalgas o las plantas de mis pies. Nunca tracé un poema desde mis hombros, una frase que surgiera de mis rodillas, algunas palabras que provinieran de mis dientes. Sin embargo, el cuerpo siempre estuvo ahí, latente, a la espera de ser descubierto.

Por eso, en febrero de 2011, cuando recién me había mudado de Tampico a Ciudad Victoria, Tamaulipas, y la dramaturga tampiqueña Sandra Muñoz me pidió que le escribiera un monólogo teatral que básicamente partiera de tres premisas: revisitar la Antígona de Sófocles adaptándola al contexto de la guerra en nuestro estado; elaborar vasos comunicantes con la historia de Isabel Miranda de Wallace; y ahondar en la necesidad de recuperación de los cuerpos desaparecidos, así como la relación de los cuerpos de quienes buscaban con los cuerpos de sus familiares perdidos; estaba segura de que me sería imposible abordar su último requerimiento. ¿Cómo iba a ser capaz de escribir sobre la necesidad de ir en pos del cuerpo de un ser querido desaparecido si los restos de mi madre, una de mis personas más amadas, no me eran significativos ni necesarios?

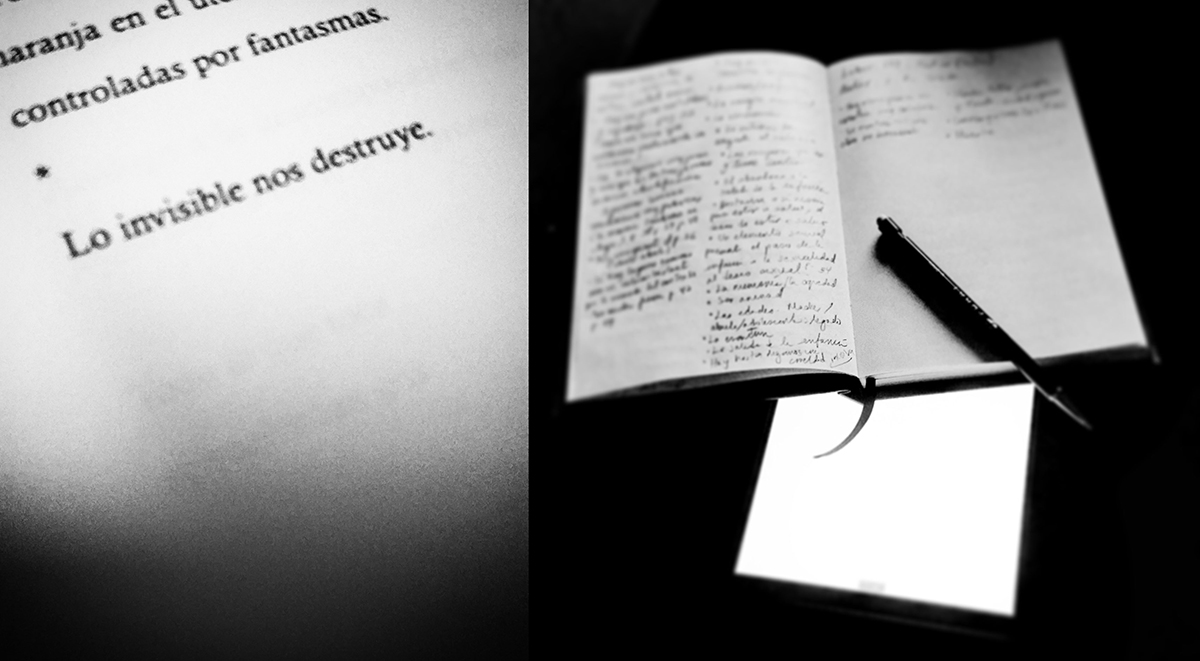

Versos del libro En un mundo de abdicaciones de Victoria Guerrero Peirano y la ventana de mi habitación-oficina en CDMX.

La fisura en mi lenguaje

Extinto el cuerpo, también la palabra

que lo nombra comienza a desvanecerse.

Mariana Oliver

A medida que la guerra cobró fuerza en Tamaulipas la gente empezó a desaparecer (de las carreteras, de los autobuses, de los antros, de sus trabajos, de los ranchos, de la puerta de sus casas, de la mesa del comedor) y a aparecer (como en el poema Hay cadáveres de Néstor Perlongher: bajo la tierra, en los puentes, en terrenos baldíos, en cauces y maletas, en estacionamientos, en plazas públicas, fragmentados y en y en paraperformances ―término usado por Ileana Diéguez para referirse a las puestas en escena realizadas por el crimen organizado con la finalidad de infundir terror).

A la par, el lenguaje también comenzó a desaparecer y a aparecer: a mutar. El lenguaje se negó a quedarse inerme. Así, los narcos fueron los malos, los malitos, ellos; los martes de tiroteos advertidos en mantas fueron los martes negros; las balaceras y persecuciones intempestivas fueron fiestas: ya empezó la fiesta, hay fiesta por mis rumbos, decían, por no decir, por no nombrar, porque el peso del lenguaje, la consistencia exacta de un sustantivo, podía derruir la realidad, el sentido, el mundo entero de ciudades y personas que jamás se imaginaron vivirían para ver sus calles llenas de muertos.

Las expresiones como desaparecer, cuerpo cortado, perder la cabeza o fosa común, jamás volvieron a significar lo mismo que antes. El lenguaje trastocado por una violencia que arrasa todo a su paso. Cómo volver a decir quisiera desaparecer, cuando antes de la guerra solía ser un deseo genuino y válido de un exilio voluntario y momentáneo, cuando antes de la guerra no habíamos visto la verdadera faz del vocablo desaparecer.

Desaparecer del cuerpo y del lenguaje, una ausencia doble, porque como la gente no sabía qué hacer con las palabras, optó, apabullada por el miedo, por dejar de proferirlas. No hablemos de cosas feas, decían, ya no hablemos de eso, como si a través del lenguaje uno pudiera conjurar el infortunio, la muerte y la maldad; como si al omitirlo pudiésemos alterar el curso de los hechos y deshacerlo. Hablar de eso, de la que ahora podemos llamar guerra y que entonces, a principios de ésta, sólo podía ser denominada como eso, tenía el peso de una invocación: por eso la gente bajaba la voz, murmuraba, para que nadie escuchara; por eso la vida y las palabras usadas para narrarla solían excluir eso del discurso oficial y de a pie.

De ahí que en el verano de 2010, para un recital de poesía en el puerto de Tampico, Marco Antonio Huerta y yo planeáramos leer poemas que hablaban sobre otro país, sobre otros escenarios, sobre un estado de las cosas ajeno a lo que pasaba en nuestras las calles. Quince días antes de la lectura, a las afueras de Ciudad Victoria, asesinaron al candidato priista a la gubernatura del estado, Rodolfo Torre Cantú. Su muerte fue un parteaguas que nos dejó inmóviles, patidifusos, desamparados: en la vulnerabilidad más íntima y contundente. Si habían matado a un candidato priista a gobernador, con toda su seguridad y protección, con todo el peso de su poder, no habría más, de ahí en adelante, seguridad alguna para nadie. Todos podíamos morir a manos del crimen organizado (o de las fuerzas armadas de la nación, lo sabríamos tiempo después) en cualquier momento. Lo puedo ver ahora con claridad: el Estado murió junto con Torre Cantú. Al borde de la carretera, ese pantalón caqui ensangrentado sobre el asfalto que recuerdo de las fotografías era también el Estado yerto, avasallado, sin pulso para latir como lo habíamos concebido hasta entonces, como la institución pública a quien entregamos y confiamos nuestra seguridad y nuestras vidas.

"Tamaulipas es un estado disfuncional", "Tamaulipas se incendió", "Tamaulipas está a la deriva", "Tamaulipas se estaba pudriendo", eso fue lo que escribió Raymundo Riva Palacio en su columna Estrictamente personal y lo que me hizo decidir que no podía ir a ese recital a leer mis poemas que ahora puedo denominar de antes de la guerra, de antes de que la guerra trastocara el lenguaje, mi lenguaje, mi escritura. A cuatro manos y a boca jarro, Marco Antonio Huerta y yo emprendimos una escritura de manera expresa para la lectura; una escritura que diera cuenta de lo que acababa de ocurrir, de la zanja, de la pérdida, del boquete abierto, de la herida punzante, de que nuestro estado se nos estaba pudriendo. De ahí surgió Magnitud, un artefacto poético entramado como un díptico postconceptual que, manipulando textos de Wikipedia e internet, alterna un discurso sobre los magnicidios en el país y sobre las moscas, quienes suelen acudir en pos de la descomposición.

Fue muy poca cosa haber cambiado mis poemas bienportados por un texto que tenía mucho más de deriva, de pregunta, de grito, de zozobra. Un gesto apenas esbozado en un rostro impávido frente a la catástrofe. Pero fue justo ese leve ademán, ese imperceptible movimiento, la fisura en mi lenguaje. La pequeña grieta que se revela años después como originadora del derrumbe. Un resquicio por donde se coló sí, la violencia, sí, el horror, sí, el miedo, sí, la desesperanza, la angustia, la desazón, pero también el otro, el cuerpo del otro, la palabra sobre el cuerpo del otro, la escritura con el otro, el cuidado y el dolor acerca de la ausencia del otro; y a través de esa mirada hacia afuera, la refracción hacia lo propio: saber que el cuerpo ausente del otro me concierne, saber que los cuerpos que desaparecen y aparecen son también mi cuerpo, que mi cuerpo está atravesado ya, de manera irreversible, por esta guerra que, a diez años, aún nos asola.

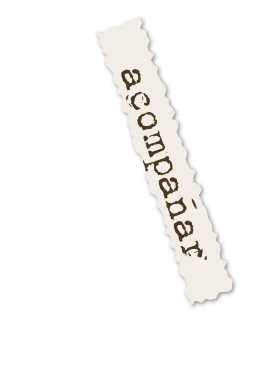

Versos del libro Armenia de Luis Eduardo García y mi cuaderno de notas para escritura.

El propio cuerpo en el cuerpo del otro

Empecé a pensar en los cuerpos de los desaparecidos y en la relación de éstos con mi cuerpo tras el descubrimiento de las fosas de San Fernando, Tamaulipas, el 6 de abril de 2011. Comencé a imaginar mi cuerpo en una de las planchas de la morgue; apilado de manera descuidada con otros cuerpos similares al mío a manera de escombro; abandonado, fragmentado, esparcido, desfigurado, disuelto: imposible de reconocer.

Poco a poco fue más frecuente vislumbrar mi cuerpo como algo desarmable, desmontable, desarticulable. Algo que podía ser tratado como deshecho: algo cuyo destino es la borradura, el silencio, la invisibilidad. O bien como un signo, un mensaje cuya función es provocar el horror en el cuerpo del otro a través de la efímera e inolvidable espectacularidad de una corporeidad vulnerada y exhibida en un sitio público; la contundencia de una amenaza que te dice: este cuerpo maniatado, torturado, sin vida, podría ser el tuyo.

Bifo sostiene que la ética consiste en entender el cuerpo del otro como una extensión de tu cuerpo, en comprender que lo que le ocurre al otro te ocurre a ti y viceversa: en la percepción de la continuidad sensible del propio cuerpo en el cuerpo del otro. Durante la investigación para la escritura de Antígona González entré en contacto con Menos días aquí, un proyecto digital de conteo de muertos por violencia en México, a través de Claudia Castañeda, quien se ofreció como voluntaria para llevar el registro de los decesos violentos justamente la semana en que se anunció el hallazgo de las fosas de San Fernando. Todo en esta minuciosa y dolorosa tarea de contar muertos tiene que ver con los cuerpos, con la ausencia y con el lenguaje. Se trata de integrar y asentar de manera sucinta, en el caso de las entradas del blog, y con una brevedad quirúrgica, en el caso de los tuits, el lugar, las circunstancias y características en que ha ocurrido un homicidio, una ejecución: en que ha sido hallado un cuerpo sin vida. Se trata de las señas particulares, del tipo de ropa, de los tatuajes, de las cicatrices, de si la víctima llevaba zapatos o iba descalza, de la complexión, de la tez, de todo lo que acompaña o ha abandonado a cada una de esas personas que, en muchos de los casos, permanecen en calidad de desconocidas. Se trata de construir con palabras un sitio para la memoria. Se trata, en efecto, de nombrar los vacíos para hacerlos visibles.

Así, durante esa semana seguí de cerca un proceso que implica indagar y archivar lo ausente: ver una y otra vez fotografías de cuerpos ensangrentados, mutilados, desollados, saqueados de sí, cosificados, expuestos: abiertos a la abyección. Recuerdo particularmente el cuerpo de una mujer que fue encontrado en una banqueta, junto a un árbol, boca abajo, en una desnudez absoluta, con un cartel y una rosa en la espalda, fraccionado de manera impecable en cada una de sus articulaciones: cuello, hombros, codos, muñecas, caderas, ingles, rodillas, tobillos. Se trataba de un montaje de una pulcritud espeluznante. Las fotografías mostraban el cuerpo en el sitio donde fue localizado y luego, en la morgue, sobre la plancha, la reproducción exacta de la forma en que fue seccionado y colocado para su descubrimiento. Sin saber su nombre pensé entonces y sigo pensando ahora con obsesión en esa mujer desconocida, en la imagen de su cuerpo desarmado y rearmado que me acompañará toda la vida; intento imaginarlo con vida, insuflado de tibieza, arropado por cuerpos que alguna vez amó y la amaron.

* * *

Nunca pensé en mí misma como alguien capaz de hacerse un tatuaje o de comprar anillos de compromiso. Lo primero me pareció siempre demasiado doloroso e irreversible y lo segundo demasiado cursi e innecesario. Lo cierto es que soy una persona falible que se desdice todo el tiempo, de manera que en la primavera de 2015, luego de dos años de relación a distancia con Polet (ella vivía en el entonces Distrito Federal y yo en Ciudad Victoria, Tamaulipas), decidimos recorrer juntas las joyerías del centro histórico del DF en busca de un par de anillos, o tal vez un anillo y una pulsera, a manera de regalo amoroso, según lo entiende Barthes en Fragmentos de un discurso amoroso.

Nuestro recorrido fue tan en vano que optamos por abandonar la idea de los anillos. En su lugar, para el verano de ese mismo año, decidimos hacernos un tatuaje juntas. Se trataba de dibujos muy sencillos: un planeta y un cohete, uno para cada una. Elegí el cohete y el dorso de mi brazo izquierdo, un poco más abajo de la muñeca. Tuve miedo todo el tiempo antes de llegar con el tatuador; la idea de, por elección propia, infringirle dolor a mi cuerpo, me resultaba perturbadora. Sin embargo lo deseaba, estaba completamente segura de que lo deseaba. Fue precisamente esa certeza la que me hizo llegar frente a la tinta y las agujas.

Una vez iniciado el proceso, el miedo fue sustituido por la contundencia del dolor, por la certidumbre de mi corporeidad apostada por completo en cada una de las milimétricas zonas de mi piel que eran inyectadas. Una de mis manos estaba unida a una de las manos de Polet, la otra reposaba, boca arriba, sobre una superficie acolchonada, mientras el tatuador, a unos centímetros de ésta, manipulaba sus instrumentos. En la misma habitación había un hombre haciéndose un tatuaje enorme sobre toda la superficie de su antebrazo. Sin pensarlo mucho, comencé a concentrarme en lo que dibujaban en su cuerpo para no estar demasiado atenta a lo que ocurría con el mío. Fue entonces cuando la idea vino a mí. Soy inexacta, no se trataba de una idea, fue más bien un golpe compacto en la boca del estómago. Como si un puño invisible apareciera, ya con impulso, a una distancia íntima de mí y se entregara sin pudor a una colisión sorda, inequívoca. Entonces lo supe: si un día yo desaparecía, para luego aparecer, como todos esos cuerpos que había visto a lo largo de los años de la guerra en las fotografías de la nota roja, como la mujer desconocida desarmada y rearmada, Polet tendría algo con qué identificar mi cuerpo, podría decir: Sara tiene un cohetito en el dorso de su brazo izquierdo, un poco más abajo de la altura de la muñeca.

Me pregunté entonces, y lo sigo haciendo ahora, si inconscientemente elegí hacerme un tatuaje además de por amor, por miedo. Miedo a que mi cuerpo se pierda/se pudra en el anonimato de una multitud de cadáveres desconocidos. Miedo a la borradura total: la desaparición no sólo del cuerpo, sino de la identidad, de la narratividad de la historia. Miedo a que mi cuerpo muerto sea irreconocible, a que no quede nada de mi yo, de mi memoria, de mi vida vivida. Miedo a ser una mujer muerta en el recuerdo, en la obsesión de alguien que ha visto mi cuerpo desnudo y muerto y desmembrado, pero ignora mi nombre.

No fui capaz de contarle a Polet lo que me pasó mientras me tatuaban. Me parecía muy doloroso que algo tan triste, que algo ligado a un miedo tan profundo y enraizado, algo cercano a una suerte de horror vacui corporal, estuviera unido de una manera compleja e indisoluble a nuestro regalo amoroso. Ni siquiera pude verbalizarlo con alguien más. No fue sino hasta hace menos de un mes, ahora que tengo apenas unas semanas de haberme mudado a la Ciudad de México, de ya no vivir en Tamaulipas, que, finalmente logré, de manera inesperada, compartirlo.

Ocurrió durante la presentación de Nadie les pidió perdón de Daniela Rea en La Gozadera, el 4 de noviembre de 2016. Sentados en el suelo y formando un círculo: los presentadores, la autora y los asistentes. Hablábamos, entre otras muertes, de las de la guerra; de cómo la violencia se cuela incluso en nuestras habitaciones, en nuestras camas, en nuestras decisiones más amorosas, más íntimas, más vitales. Fue en ese contexto de comunidad doliente que sentí la necesidad de decirlo, de nombrarlo, de aceptar y asumir que la violencia extrema de la guerra, infringida sobre los cuerpos de los otros, se había infiltrado también, de manera subrepticia, como una suerte de subtexto, en mi propio cuerpo; se había imbricado en algún punto ilocalizable, indefinible, irreversible con lo más amado, lo más íntimo, lo más vital de mi yo.

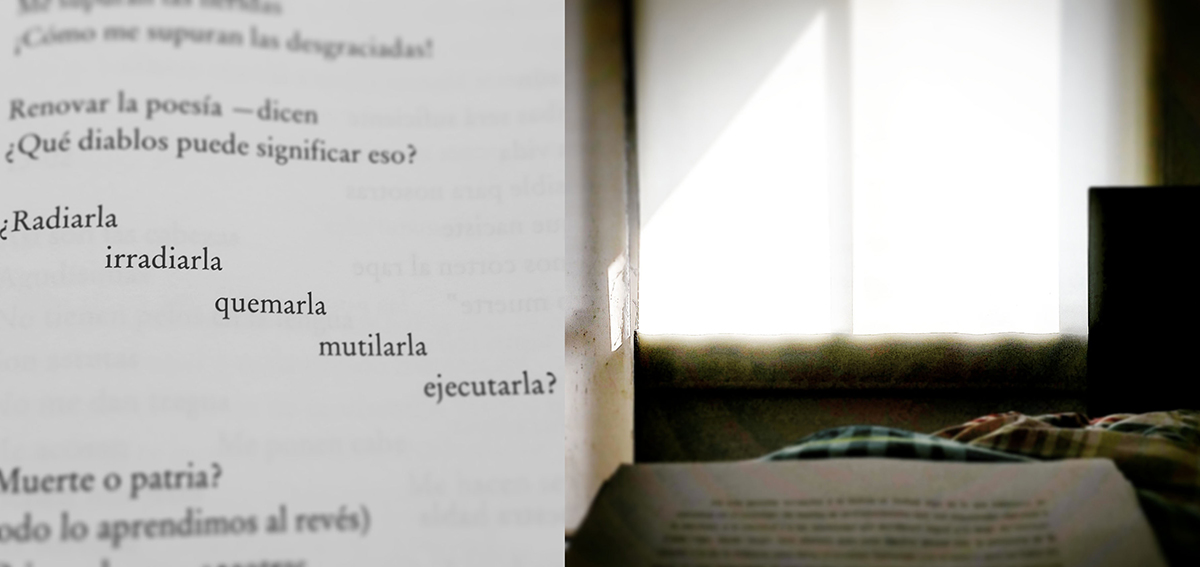

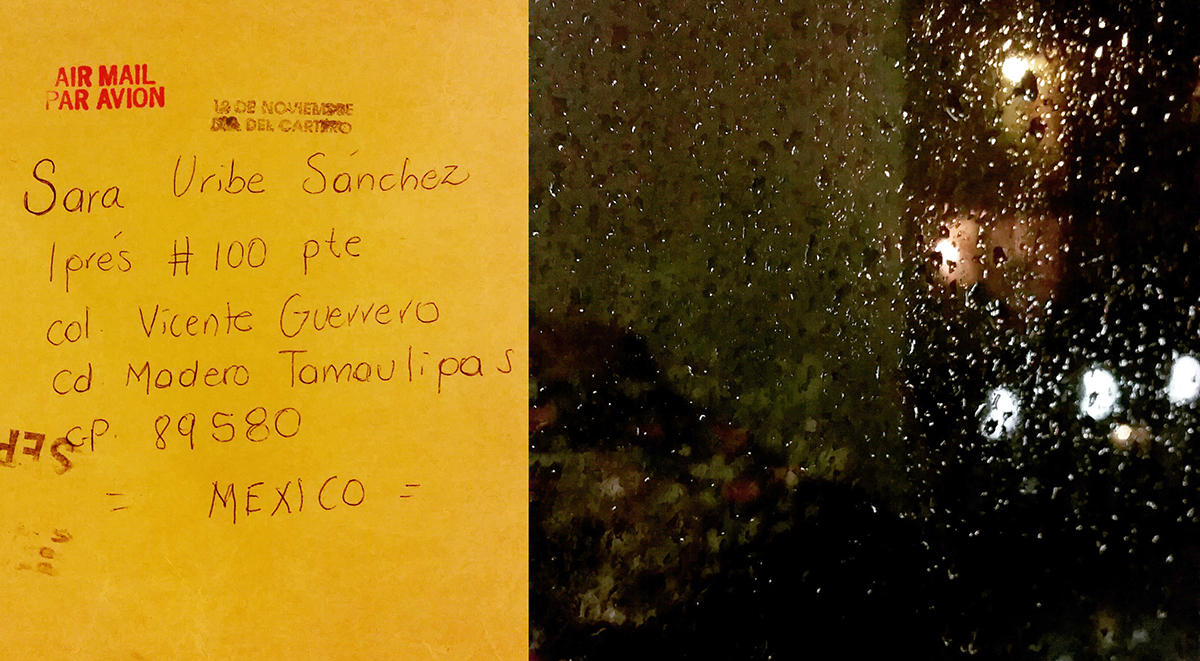

Un sobre que prueba que en las dos décadas de vivir en Tamaulipas, alguna vez tuve domicilio en Ciudad Madero y mi primera lluvia viviendo ya en la CDMX.

¿Una guerra invisibilizada desde el lenguaje?

¿En qué consiste, de qué se trata, la tarea de escribir cuando lo hacemos en el contexto de un país de ausencias? ¿Puede algo la escritura frente a la desaparición de los cuerpos, frente al horror, frente al duelo? ¿Qué voy a hacer desde y con mi escritura para no ser parte de la indolencia militante, (término acuñado por Cristina Rivera Garza) para encarar y encarnar en el lenguaje cada uno de nuestros muertos, cada uno de los huecos de todo lo perdido? ¿De qué manera mis palabras asentarán el hecho de que nuestro presente y nuestro futuro están irremediablemente dislocados por la guerra?

En marzo de 2010, en el pleno estallido de la violencia en Tamaulipas, hice un viaje por carretera de sur a norte en el estado. Santos Eduardo Reyes y yo salimos de Tampico rumbo a Nuevo Laredo, pasando por Ciudad Victoria, San Fernando, Matamoros, Reynosa, Río Bravo y Miguel Alemán. En mis catorce años de vivir en Tamaulipas jamás me había alejado del puerto hacia el norte más allá de Ciudad Victoria, de modo que las carreteras, que lucían aterradoramente solitarias, me eran desconocidas. Nuestro itinerario duró una semana y el tramo más angustiante fue cruzar La Ribereña, sitio donde un mes después de nuestro paso, el 3 de abril de 2010, el Ejército Mexicano dispararía contra la familia Almanza Salazar, dejando muertos a los niños Martín y Bryan Almanza de apenas 9 y 5 años de edad.

De las cosas que observé mientras miraba por la ventanilla, con miedo de ver algo que de lo que no debiera ser testigo, se me quedaron en la memoria los campos solos, los silos que lucían abandonados, pero sobre todo, los yonques: esas enormes colecciones de chatarra y óxido apostadas en las afueras de Matamoros y Reynosa a modo de cementerios de metal.

Siempre me he preguntado cuál es la finalidad de acumular todas esas piezas inservibles de automóviles siniestrados que jamás volverán a ser usadas. Siempre he tenido una fascinación por lo irremediablemente arruinado, por lo averiado, por lo que una vez descompuesto no tiene modo o forma alguna de retornar a ser lo que un día fue. Por tanto, la imagen de estos archivos o bibliotecas de la herrumbre, me pareció y me sigue pareciendo fascinante. Sin embargo, no se trataba sólo de una experiencia estética, la visión de estos lugares, denominados de manera genérica "Autopartes", me provocó una sensación que entonces no fui capaz de identificar ni definir. Una suerte de falta de aire, de sofoco, de ahogo. O más bien la sensación de tener la garganta seca, de carraspear, de no conseguir que la voz y las palabras salieran de mi garganta. O quizá, mejor dicho, la certeza de que esos despojos, de que esos restos desahuciados, de que toda esa basura inerme intentaba decirme algo que tenía que ver conmigo, con mi cuerpo, con mi lenguaje.

No sería sino hasta tres años después que entendería el idioma del deshecho: lo que no se nombra no existe. En 2013, la presidencia de la nación, recién asumida por Enrique Peña Nieto, hizo un significativo giro en sus pronunciamientos: la guerra contra el crimen organizado, impulsada por Felipe Calderón, desapareció de tajo del discurso oficial dando lugar a la, también fallida, guerra contra el hambre. Lo que no se nombra no existe. Nuestro país dejó, de un día para otro, de estar en guerra contra el narco. Nuestro país preparaba discursivamente su milicia, sus armas y sus huestes contra un enemigo más loable y edificante, más factible de vencer: el hambre. Se trataba de una guerra "benigna", que pretendía ser vista con buenos ojos, ¿o acaso no es dar de comer al hambriento una de las obras de misericordia del cristianismo?

Los primeros meses de 2013, mientras leía los boletines de prensa, no pude evitar evocar un documental sobre Chérnobyl que daba cuenta del momento histórico en que la Unión Soviética le declaró, literalmente, la guerra a la radioactividad. Declararle la guerra al hambre era tan impensable como proferirla en contra de la radiación. Pero lo cierto es que en el discurso presidencial, hoy día, no somos un país en guerra. Dejamos de estarlo en el momento en que los redactores de presidencia cambiaron la palabra crimen por la palabra hambre. Y así, en una suerte de pase mágico, la guerra desapareció y con ella, al menos gran parte de 2013, muchas de las notas sobre las muertes violentas relacionadas con el quehacer tanto del narco como del Ejército Mexicano, las cuales dejaron de tener relevancia o de estar enmarcadas en un proceso bélico de carácter nacional.

¿Una guerra invisibilizada desde el lenguaje? Sí, porque la guerra también es algo que se administra, que se redacta, que se escribe. Porque cada orden de compra y cada factura de armamento y suministros de la Sedena, cada expediente falso armado para inculpar a una persona inocente, cada registro hospitalario que da cuenta de los ingresos de personas heridas en enfrentamientos o por balas perdidas, cada reporte de los soldados o marinos tras finalizar la misión asignada, cada manta o cartulina amenazante, cada memorándum emitido en ignotas oficinas burocráticas, cada noticia difundida en los periódicos, en internet, por radio o televisión es, en efecto y también, el lenguaje de la guerra.

* * *

Comencé a escribir Autopartes a finales de 2013. En este proyecto la nota roja, como materia prima de la curaduría escritural, constituye en sí misma un yonke lingüístico, semántico y ontológico –si atendemos a la noción heideggeriana sobre el lenguaje como la casa del ser– en el que se van amontonando cada una de las palabras que refieren a las muertes violentas que acontecen día a día en nuestro país. La nota roja es un yonke porque una vez leída esa información, una vez que ha dejado de ser primicia, cada una de esas palabras que construyen, en tanto que noticia, una narrativa sobre los cuerpos de las víctimas, dejan de tener una utilidad, se convierten en chatarra semántica, en escombro del lenguaje.

Todas esas notas sobre hombres y mujeres hallados muertos en bolsas de plástico, contenedores o terrenos baldíos; sobre cuerpos desmembrados, amontonadas sus partes unas sobre otras; sobre cadáveres sin nombre, que posiblemente jamás serán identificados y se extraviarán en el anonimato. Todos esos textos circulando en la red como una suerte de yonke virtual en el que las oraciones y las palabras pierden su vigencia por la naturaleza ínsita de su ser: la efimeridad, la instantaneidad del ahora en que son noticia. Todo ese lenguaje configuraba un yonke dentro de un proceso escritural en el que me propuse reutilizar los deshechos, el residuo textual, así como el sentido histórico implícito en las noticias entendidas como un registro de los hechos violentos del presente. Es por ello que la alegoría de las autopartes va de las palabras a los cuerpos en sí mismos. Porque ¿qué son las fosas sino una suerte de yonkes corpóreos? Los cuerpos fragmentados y fragmentarios que todos los días aparecen en la nota roja de cada estado. La acumulación de todas esas partes de cuerpos que aparecen abandonados en carreteras, en maletas, en cobijas, en bodegas o páramos. La acumulación de todos esos cuerpos que, en manos de quien les otorga ese tratamiento oprobioso no son sino deshechos, piezas que ya no sirven para nada, pero que, no obstante, hay que acumular en algún sitio simplemente porque están ahí, porque su existencia tangible fue formulada dentro del mecanismo de la lógica y la violencia capitalista de la que habla Zizek: consumo-deshecho-acumulamiento. Justo como en un yonke.

Así, la imagen de los yonkes y su propia naturaleza (fragmentación y abandono) me llevó a conceptualizarlos como alegoría de la fragmentación y abandono de los cuerpos (también apilados y rotos) producto de la violencia y la guerra en nuestro país. De modo que los poemas de Autopartes están conformados íntegramente por recortes textuales de nota roja (un lenguaje que luego de la inmediatez noticiosa se acumula también como archivo del desastre). En este proceso las palabras, las fracciones o unidades de sentido son objetos-piezas-autopartes que son usadas en una curaduría semántica. Se trata de editar o post-producir un lenguaje desarmado/desarticulado, de reutilizar los fragmentos de lenguaje que aluden a los fragmentos corpóreos para configurar un nuevo cuerpo/vehículo/poema.

La escritura de Autopartes en un país donde la cantidad de muertos, desaparecidos y huérfanos a causa de la guerra contra el narco va cada día en aumento, se sustenta en la idea de una poesía que ponga en entredicho el orden, una poesía que cuestione el status quo a través de una densidad escritural que plantee más interrogantes que respuestas. Una poesía cuya escritura no sea lineal y transparente, sino prismática, intrincada, turbulenta y densa, adjetivos todos con los que se refiere José Kozer a la poesía neobarroca. Una poesía donde no predomine un yo lírico sagrado y aséptico, sino más bien una configuración de muchas voces, polifónicas, corales. Parafraseando a Kozer: una poesía que no le tema al deshecho, al detritus o a la basura, una poesía que nunca presente la realidad en blanco y negro, que se mueva zigzagueante y vertiginosa, basada en los disparos del presente; una clase de zigzagueo y vértigo acordes con los tiempos que vivimos.

Es en este sentido que opté por la pertinencia de dialogar con el neobarroco y cobijar la escritura de Autopartes a la influencia referencial de José Kozer y de Leónidas Lamborghini.

Opté por la poesía como un sitio de registro, como un lugar donde la memoria, como una forma de nombramiento oblicuo; por la alegoría como vía ondulante y sesgada contra el silencio y el olvido. Opté, sí, por seguir hablando de la guerra, de los daños y las heridas de la guerra, de todos los vacíos a causa de la guerra. Porque es importante decirlo en nuestro ahora: en el presente. Porque es urgente nombrar a nuestros muertos también desde la poesía. Opté por seguir repitiendo una y otra vez lo invisible en el discurso oficial: que mi país sigue en guerra. Porque, como afirma Josefina Ludmer, a través de la escritura fabricamos presente, y yo no puedo ni quiero fabricar un presente que omita el dolor y la ausencia de los otros, que no dé cuenta de que aquí sigue pasando la guerra.

Respirar y seguir

Mi padre se fue de casa cuando yo tenía seis años. Lo volví a ver en el funeral de mi madre y una última vez, tres años después, cuando se estaba jubilando y fue a buscarnos a mi hermana y a mí a Ciudad Valles para obtener un papeleo que le permitiría recibir una pensión un poco mayor, en el entendido de que tenía dos hijas de las cuales debía hacerse cargo y a las que, después de esa ocasión, nunca volvió a ver. Mi terapeuta me ha explicado que en la mente de un niño una muerte o una ausencia elegida es leída por igual como abandono. Da lo mismo si la partida fue voluntaria o no, la mente la interpreta como lo que es: una presencia que ya no está, el hecho incontrovertible de que alguien nos ha dejado solos, por la razón que sea.

Me he dedicado a huir gran parte de mi vida. De ciudades, de amigos, de mis parientes, de mis parejas, de mis exparejas, de empleos, de casas, de mí misma. He abandonado y quemado naves a diestra y siniestra sin remordimiento alguno. Aun ahora, después de años de terapia, con frecuencia, me sigue asaltando la tentación de la huida. El mecanismo es simple, el resorte que está detrás del impulso fugitivo es la necesidad de irse antes de que el otro o lo otro se marche: el miedo al abandono. Abandonar a causa del pavor que te produce la idea de que vuelvan a abandonarte.

* * *

2009, 2010 y 2011 fueron los años de la violencia más cruda y más visible que vivimos en Tamaulipas. Balaceras, ejecuciones, granadazos, descabezados, colgados en los puentes, tableados, secuestros de autobuses, cobro de derecho de piso, toques de queda extraoficiales que dejaban literalmente desiertas las calles, coches-bomba, levantones, persecuciones con hombres armados en tiendas de autoservicio, incendios provocados, bloqueos, ciudades sitiadas, masacres, fosas: el horror nos estalló en la cara sin que pudiéramos hacer nada.

Durante estos años en Tamaulipas muchas casas y negocios empezaron a quedarse vacías. El éxodo de familias y comunidades enteras ocurrió en silencio, a hurtadillas. Pienso, por ejemplo, en Mier, en Comales, en ciudades solas. Pienso también en una mujer mayor que conocí en un autobús con rumbo a Monterrey, quien me contó cómo ella, su esposo y sus hijos habían tenido que abandonarlo todo: su negocio de tacos, su casa y a sus parientes, luego de que secuestraran a su marido, al que afortunadamente lograron recuperar. Tras pagar el rescate se quedaron sin un peso y huyeron a Nuevo León. Pero nomás no me hallo, me dijo, me la paso llorando todos los días. Mi marido ya no es el mismo, sólo se sienta frente al televisor y no me habla. Extraño mi casa, mi ciudad, mi familia.

* * *

Los seis años que viví en Ciudad Victoria, de 2011 a 2016, trabajé en el Instituto Tamaulipeco para la Cultura y las Artes. Parte de mis labores consistía en diseñar y ejecutar proyectos y acciones para reconstruir el deteriorado tejido social. Algunas de las actividades tenían que ver con organizar conferencias, presentaciones de libros y talleres formativos, de manera que había que contactar arquitectos, antropólogos, sociólogos, arqueólogos, historiadores, escritores, museógrafos y demás expertos en temas de arte, cultura y gestión cultural. Al paso del tiempo, mis compañeras de trabajo del área de Patrimonio Cultural e Histórico, Claudia Castañeda, Aidé Piña y yo, aprendimos a reconocer cuando alguien que invitábamos no aceptaba a ir a Tamaulipas, arguyendo todo tipo de pretextos, por miedo, por el temor a la exposición que significaba visitar el territorio en el que vivíamos.

Nunca desestimamos el miedo de nadie. Jamás mentimos al respecto de lo que ocurría en nuestra entidad. Si alguien nos cuestionaba acerca de cómo estaba la situación de la violencia, le decíamos la verdad. No se trataba de llevar a nadie con engaños. Hubo quien, a pesar de todo, decidió ir a Tamaulipas a entablar un diálogo, a impartir un curso, a caminar nuestras aceras. Hubo quien no. Respetamos cada negativa porque el temor del otro es algo totalmente válido. Entendimos que en la mayoría de los casos las personas no fueran capaces de verbalizar su miedo, de asumirlo y prefirieran, en todo caso, darnos excusas. Y al mismo tiempo nos preguntamos con frecuencia qué hubiera pasado si nadie hubiera querido ir a nuestro estado.

* * *

¿Por qué simplemente no se van? Esa era la pregunta lanzada desde el afuera hacia el adentro de Tamaulipas. Me pregunté muchas veces por qué no me iba. Me pregunto ahora por qué tardé tanto en irme. La respuesta fácil sería decir que porque allá tenía un trabajo, pero ya había abandonado antes trabajos y ciudades de un día para otro. No se trataba tampoco, como algunos dicen, de que los tamaulipecos nos hemos acostumbrado a la violencia. No, lo he dicho muchas veces y lo repito ahora: una cosa es adaptarse y otra es acostumbrarse. Yo jamás me acostumbré a la violencia de la guerra, no creo que nadie pueda acostumbrarse a la violencia de una guerra. Lo otro es más bien sobrevivencia. Respirar y seguir, como ha escrito la novelista y ensayista Rosa Montero.

La respuesta complicada es que no me sentía lista para dejar Tamaulipas. Que pensaba que irme era abandonar, yo también, una entidad de por sí dejada en muchos sentidos a su suerte. No porque yo pudiera hacer nada verdaderamente significativo a favor de ésta ni con mis palabras ni con mis acciones, sino porque irme era para mí lo más sencillo, lo que siempre había hecho. Porque vivir y escribir en y desde Tamaulipas era un manifiesto, una declaración de principios. Era gritar: sí, aquí sigue la guerra, pero aquí también seguimos nosotros, edificando nuestra vida, nuestras ciudades, levantándonos a trabajar y haciendo lo mejor que podemos porque nuestras calles y casas y comercios no devengan ruinas. Porque quedarme era habitar y construir y pensar desde un territorio que no permitiríamos que nos fuese arrebatado. Porque permanecer era mi manera de resistir.

* * *

Desde principios de 2016 supe que el día de irme de Tamaulipas estaba cerca. Polet y yo comenzamos a planear nuestras mudanzas: la de ella, al interior de la Ciudad de México, hacia el departamento en el que vivimos ahora; y la mía, de Ciudad Victoria, al ex Distrito Federal. ¿Cómo se prepara una para marcharse del lugar en el que ha vivido dos décadas?

Las últimas semanas, días y horas, fueron las que más miedo tuve. Me sentía extremadamente vulnerable al salir a la calle. Tenía pesadillas y aún despierta me obsesionaba la idea de que justo en ese preciso momento de mi vida, cuando estaba a punto de mudarme, algo me pasara: una bala perdida, un secuestro, una ejecución. Me angustiaba la posibilidad de morir o desaparecer y que lo que se dijera de mí fuera: pobre, estaba a punto de marcharse, de ser feliz y no lo pudo lograr. Me aterraba la posibilidad de que no hubiese un futuro para mí.

No quise confiarle esto a Polet para no preocuparla o entristecerla y más bien me dediqué a guardar mi vida en cajas que los hombres de la mudanza colocaron, junto a mis muebles, en un camión que condujeron hasta mi nueva casa. Metí a mi gato Vladimir en una transportadora y nos subimos juntos a un avión que nos trajo a nuestra nueva ciudad. Polet fue por nosotros al aeropuerto y esa noche y los días siguientes todo se sintió como estar de visita, como algo momentáneo, irreal.

La sensación de extrañeza me acompañó mientras aprendí a andar en metro, mientras me hice asidua al mercado de San Pedro de los Pinos, mientras conocí por primera vez la Biblioteca Vasconcelos, mientras caminé la ciudad como la forastera que aún soy, que aún me considero aquí. No fue sino tres semanas después de mi llegada que me di cuenta de dónde provenía esa sombra, ese resquemor, ese desasosiego apenas anunciado.

Una tarde recordé que cuando Marco Antonio Huerta emigró de Tamaulipas a San Diego en 2014 yo pensé en lo afortunado que era: Marco ya se salvó, Marco ya vivió para contarlo, para decir: sobreviví la guerra en Tamaulipas. En el momento que la idea apareció en mi mente, es decir, la certeza de que yo también me había salvado, de que yo también había vivido para contarlo: de que yo también había sobrevivido la guerra en Tamaulipas, me sobrevino la culpa. Culpa por el privilegio de haber salido inerme de la violencia que asola al que yo he asumido como mi estado, a pesar de haber nacido en Querétaro. Culpa porque mientras yo estoy ahora acá, viviendo una vida cómoda y tranquila, sin la zozobra ni la incertidumbre del campo minado, los tamaulipecos siguen allá, a merced de la guerra. Me siento, como nunca antes, culpable por haberme ido y por estar a salvo y por sentirme tan bien de saberme a salvo.

Mi casa en Ciudad Victoria, Tamaulipas y mi mudanza con todo y el gato llamado Vladimir.

* * *

Ya no escribo geográficamente desde el norte y teclear esto, asumirlo, me duele, me descoloca, testerea mi identidad norteña.

* * *

¿De verdad soy la sobreviviente de una guerra? ¿Tengo derecho a sentirme culpable, a saberme a salvo, a, de hecho, salvarme? ¿Cómo voy a seguir escribiendo sobre la guerra ahora que la observo desde afuera? ¿Voy, en efecto, a publicar Autopartes?

* * *

No recordaba lo que bien que se siente salir a la calle sin miedo, llegar tarde a casa sin miedo, hacer mi vida sin miedo.

* * *

No quiero que me entierren en una fosa común. Planeo hacerme más tatuajes. Vine a vivir a la Ciudad de México por amor. Deseo escribir con el cuerpo: con el mío y con el de los demás. No voy a huir esta vez, ni siquiera de la culpa de estar viva: la voy a mirar a los ojos y voy a respirar y seguir.

Se autoriza su reproducción siempre y cuando se cite claramente al autor y la fuente.

Este reportaje especial fue realizado con apoyo del Fondo Canadá, para iniciativas locales.

“Este trabajo forma parte del proyecto Pie de Página, realizado por la Red de Periodistas de a Pie. Conoce más del proyecto aquí: http://www.piedepagina.mx".